«La sua poesia, che ha una luce di giovinezza e di alba e nello stesso tempo qualcosa […] di terribilmente teso verso lontananze imprendibili, lascia una parola lacerata fra gli uomini e la volontà di riprendere contatto con il “cuore” del mondo»

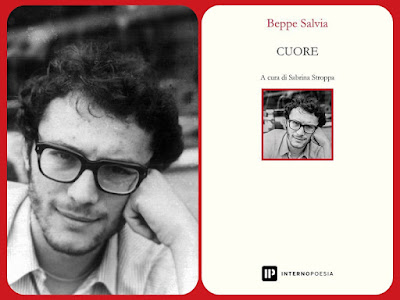

Queste le parole che Andrea Zanzotto dedica alla poesia di Beppe Salvia, con particolare riferimento a Cuore, pubblicato postumo con la curatela di Arnaldo Colasanti circa tre anni dopo la scomparsa dell’autore e oggi riproposto da Interno Poesia. La marcata liricità delle poesie di Beppe Salvia è resa attraverso «tessiture formali» che, come ebbe a notare Pietro Tripodo, paiono rispondere «all’urto nervoso […] di un’intollerabile urgenza». In effetti, armonizzando l’interiorità con una struttura ritmico-musicale e compositiva capace di risolvere estrinsecamente la propria tensione poetica, l’io poetante procede in una sistematica spoliazione di sé e riconosce nell’insidia di una simile operazione le figure della lontananza. La lingua accoglie ciò che la turba, insegue la sparizione, tenta di placare la sete pregrammaticale del poeta:

«Ben inteso, l’esperienza naturale e concreta della purezza trattiene anche fattori più sensuali, più vicini al sogno materiale dei dati della vista, dei dati della semplice contemplazione su cui verte la retorica di Huysmans. Per capire a fondo il prezzo di un’acqua pura, occorre aver provato un profondo senso di rivolta per la sete ingannata dopo una marcia estiva, contro il vignaiolo che ha fatto macerare il verice nella sorgente familiare, contro tutti i profanatori, questi Attila delle sorgenti, che provano una gioia sadica nel rimestare il fango del ruscello, dopo averci bevuto. Meglio di chiunque altro, l’uomo dei campi conosce il prezzo di un’acqua pura perché sa che si tratta di una purezza in pericolo, perché sa anche bere l’acqua chiara e fresca al momento giusto, nei rari momenti in cui l’insipido ha un sapore, in cui l’essere intero desidera l’acqua pura»1.

E tuttavia, proprio la sete ingannata di un’acqua pura è la ferita che il soggetto poetante, in Cuore (Interno Poesia, 2021), traduce in eleganza formale e cifra stilistica:

Ma di questo assai sereno annoiarsi

quanto si garba l’animo mio, quale

distratto, in questi giorni così arsi,

è e conviene; pure se quest’ale

prendo e mi volo per i riarsi

sentimenti esangui, esposti alle

mature stille di flutti tersi

che l’onda nella sabbia arsa da le

lontane rive spande, pure, sento

contrarsi un fremito, e assopito

mi sveglio e veglio ancora il canto

di quest’acqua che distratto séguito

a distrarre da me come se un canto

qual è, mai forse udito, è quel che medito,

sa dirmi cose care a mio mal vezzo.

Il componimento, posto in apertura della sezione “Inverno dello scrivere nemico”, vede l’io, diviso tra il sonno e la veglia della contemplazione, innalzarsi per «i riarsi sentimenti esangui» e abbandonare questi a un’onda che li spanda su «lontane rive». Il musicale del verso diviene stanza di intimità presso di sé e luogo di regressione a un «canto acquatico» mai udito prima e che forse ha da ricordare «cose care a mio mal vezzo». La noia figura quindi come uno stato di tensione a metà tra l’apertura verso l’incompiuto e un’eternità piana e immobile che proietta il soggetto in una dimensione altra rispetto al pensare. Non è un caso che il componimento successivo, nella cui struttura metrica, al pari di quello precedente, si nasconde un falso sonetto, con l’aggiunta di un verso in più rispetto alla misura classica, si apra con il rimando a una stanchezza «sottraente»:

Ahi che Stanchezza mi giunge adesso,

addosso, e mi sottrae il cuore mio,

tutto quel che non fosse inganno, ressa

d’esorcismi, malagrazia del dio,

tutto che il sole m’ha nutrito; Essa

ingenera una paziente chio-

sa di morte sensi mente bellezza,

che pare farmi desto e invece, ch’io

sappia, mi dice, quanto non può Vero

farsi salute, corpo tanto forte,

cuore di zucchero, mente di pietra.

Così nulla accade, mi dice, e il Vero

verità franca e cortese induce a morte;

e nulla tradirà l’arguta pietra

primeva, che non muove o si desta.

Si profila una stanchezza atemporale, avvertita come rivelatrice di quanto non può più «farsi vero» e dunque «induce a morte». È una eco fantasmatica quella intercettata dai versi di Salvia e che rivela di colpo l’irruzione della morte e l’inautentico di un’esistenza. L’atemporalità e l’assenza sono due condizioni tra loro fortemente interrelate, alla cui radice è la ricerca inesausta di un nome:

come di stelle non sofferte cielo

lieve e corrusco d’ombre e di neve,

a me svelato a me non detto, chiaro

regno dei giorni, vero, e che non ha

saper d’inganno, umile perduto-

tal mi sapevo e non son ora

mutato se il corpo m’innamora la

mano mi dispone disegno dolo

d’un nome, e non so io seguitare

la mia vita che la vera somigli

altra vera, e se d’archi vane onde

ove sofferta vaghi d’ombra, e ombra,

ansia del nome il doloroso lido

d’acque alla cieca l’animo tentando.

Le figure della lontananza e del rimosso che il poeta intreccia nei suoi orditi di parole mostrano la fallacia del nome e prescrivono la necessità di sottrarsi alla ripetizione. È nell’ombra l’approdo al «doloroso lido», l’imago di un volto che risani la ferita della distanza dal proprio Sé. Anche qui figurano acque dolenti, che scorrono nell’oltretempo e in una dimensione poetica nella quale è palpabile il senso della vita e della morte. Si respirano azzurrità trasognate e palpabili nodi di nostalgia di un altrove che coincida in tutto con l’atto poetico stesso:

(Quanto fu lunga la mia malattia,

e tanto amara la mia vita in quella

fu stretta e spiegazzata come un cencio,

e io pallido e stanco come un mondo

intero dovessi sopportar tutto

su la mia schiena, faticavo tanto,

m’immaginavo mondi tutti assai

più lievi e volatili di questo mio,

che tanto m’affliggeva e tormentava,

e vaneggiavo di nascoste verità

e cieli quieti di pensieri chiari

ove più mio l’animo affranto potesse

dimorare, e non trovavo queste

cose che non esistono, soffrivo)

Racchiusi fra parentesi, questi versi appaiono come il risultato di una confessione tutta interiore, al centro della quale pare essere la correlazione corpo/spirito. È una corporeità malata e smunta, che punta a spiritualizzarsi per mezzo del desiderio e che tuttavia finisce per rimanere esposta allo scacco di quest’ultimo: «m’immaginavo mondi tutti assai/più lievi e volatili di questo mio […]». Il poeta è conscio dell’imprendibilità delle lontananze che pure innervano il suo canto e, se da un lato la parola gli consente di evocare parte di quell’altrove impronunciabile, dall’altro gli rende sempre una visione parziale e perciò incompleta di quest’ultimo, lasciando inappagata parte della tensione poetica.

1 G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, rededizioni, 2006

Fotografia all’interno dell’articolo di Pietro Romano

Lascia un commento